ロード油圧STI ST-R785にMTB用のブレーキで油圧CXを組んでみた

CX ワイヤーレス計画

本記事は以下の2記事を読むとより楽しんで頂けます。

Di2用の穴開けも完了したし油圧ブレーキを突っ込んでワイヤーとおさらば!

メンテはシーズン空けの1回だけという運用を目指して油圧Di2という社会人レーサー向けの構成にしました。

レバーは定番のST-R785、ブレーキ側はコスト削減を目指してBR-M7000(SLX)のキャリパーを利用しました。ちなみにこの組み合わせは公式で互換性が保証されていません、良い子は真似しないこと。

とはいえ、勝算のない人柱はやらないので、以下の記事を参考に「ST-R785はMTBの油圧ブレーキキャリパーと組み合わせることが出来るのでは?」という仮説ののもと作業しています。

○MTB 系の世代間の互換性に関して 準採用のホースが BH59 が採用されていた以前の世代のモデルと BH63 が採用された以降のモデルで?互換性がないそうです。 なので BH63 が標準採用されていた BL-M765 と現行の BR-M8000 の組み合わせは OK との事です。

「BR-R785≒BR-M785、BR-M785とBR-M7000は同じBH90ホースなので互換性有り」というわけですね、多分。

推測が含まれている分もありますが1世代前のSLXを実際に組み合わせている報告もあったので、イケると判断したわけです。

初めての油圧ブレーキ組み付け

油圧ブレーキを自分でメンテンナンスするのは初めてですが、構造の勉強も含めて自分で1度は組んでみるのが機材に対するポリシー。

CXで毎週レースに出る以上は自分でなんとかしなきゃいけない場面も出てきますしね。

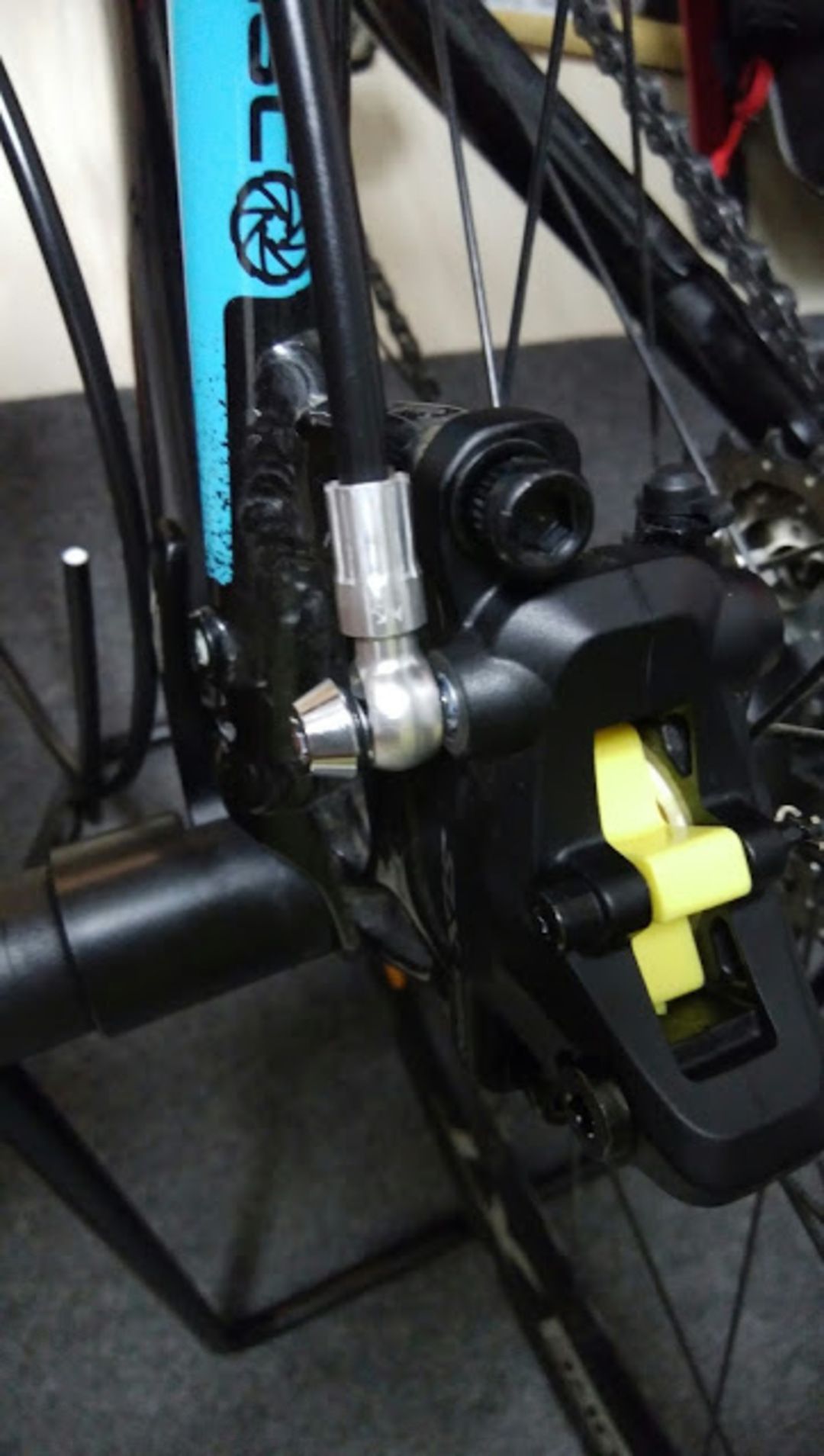

まず、ホースの長さを決めなきゃいけないので上写真のように仮組してバンジョーの固定ボルトを外します。

Oリングを忘れないように取り付けて規定トルクを気にしながら締め付ける。この時ワイヤーの向きが綺麗にフレームに沿うよう気をつけます。

レバー側は長さを合わせて垂直になるよう丁寧にカッターナイフでカット。オリーブ・コネクター等を説明書を参考にして、丁寧に組んでいきます。

ここの8mmスパナで締め付ける部分はかなりトルクをかけないとあとでオイルが漏れてきます。力が入りにくい上にスパナを使い慣れていないのでついつい力のかけかたが弱くなってしまいました。

一気に最終工程まで写真が飛びますが、気泡を追い出す作業はスキルより根気が必要。先にやったフロント側はいい具合の仕上がりになったのですが、リアは少々エアが入ったままになってしまった模様。

慣れていないのでそこら中ブレーキオイルだらけです。フィニッシュラインのケミカルマット

が役に立ちました。

オイルを扱った後、油分厳禁のブレーキパッドやローターを触らなければいけないので丁寧に車体と手を拭いてから組み付けました。

できあがり!

シマノのディーラーマニュアルは親切なので特につっかかることもなく終わりました。

ただ、汚れるし時間はかかるしコラムカットやBB圧入と一緒で店に任せてもいい作業という印象です。

経験のあるショップでやってもらえばエア噛みなんてこともないでしょうし自分よりよっぽどうまくやってくれるでしょう。

まだワイヤーなんて使ってるんですか?(笑)

互換性に不安があるので人の少ないところで実走試験をしたのですが、杞憂に終わりました。

Di2の確実な変速!油圧ブレーキのコントロール性の良さ!もうワイヤー制動には戻れませんね。

ディスクブレーキ特有のパッドの”当たり”が出るまでは「こんなもんかな?」という感じですが慣れると強力な制動力が出るようになります。

それでいて油圧なので握力を使うこともなく思った分だけ減速できます。Di2と合わせて完全なストレスフリー。

今はフレームの問題で前後QRですが、やはりホイール脱着の度にローター位置が微妙に左右がズレてしまうので前後スルーアクスルにするのが理想的です。

ワイヤーの時はクリアランスが広いのでごまかせましたが、油圧だとローターがすぐパッドに触れるので気になってしまいます。

こればかりは過渡期のフレームだからしかたない。寿命を迎えたら前後12mmスルーのフレームに交代でしょう。

この感触を知ってしまうと、この先ロードもCXも、油圧Di2以外の新車は作らないでしょうね。